自宅でのリラックスタイムには、プライバシーの確保が不可欠です。だからといって、引越するまでに目隠しを設置しなきゃと焦ってフェンスを取付けると…「高さが足りない」「この窓からも意外と見えてしまうのね」「ここまで必要なかったかも」などと、後悔することにもなりかねません。

引越前に完璧に準備できればそれに越したことはありませんが、現実はなかなかそううまくはいかないもの。いったん新しい住まいで過ごしてみてから、ゆっくりと考えを巡らせた上で、必要な場所に目隠しを後付けするというのもひとつの方法ですよ。

1.目隠しの選び方のポイント

1.目隠しの理由や目的を明確にしよう

〇リビングでソファに座っている時のプライバシーを確保したい

〇ウッドデッキに直接座りながらくつろぎたい

〇庭に干した洗濯物が道路から見えないようにしたい

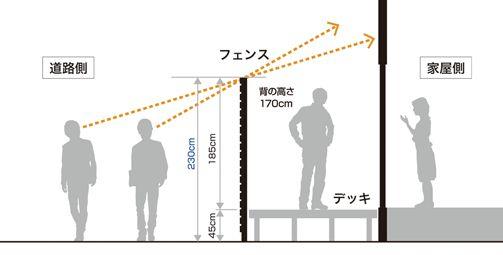

上記のように、目隠しをする理由や目的をできるだけ具体的に書き出してみましょう。そうすることで、「家族や自分がどこでどのように過ごしている」ときに「どこから」の目線をカットする必要があるのかが明確になってきます。身長マイナス10cmが目線高さの目安となります。下記イメージ図を参考にして、家族それぞれの身長やウッドデッキの高さなどの計画に必要な寸法も合わせて記載しておきましょう。

2.敷地の状況を把握する

「家族や自分がどこでどのように過ごしている」ときに「どこから」の目線をカットする必要があるのかが明確になったら、それらの場所の高さ関係がどうなっているかをチェックしましょう。道路や隣地が自宅の地盤面よりも低い場合は、目隠しの高さが低めでも視線をカットできる場合がありますし、高低差が逆の場合や隣地の2階からの目隠しにはフェンスや壁では対応できず、後からご紹介する布系製品や屋根を取付けることでしか対応できないという場合もあります。

また、道路からの目隠しをしたい場合は、一度その道路を通行人の気持ちで歩いてみましょう。自分や家族はすごく気にしていた目線が、実は道路からだとそんなに見えてないということもありますよ。

3.目隠しによる環境変化を理解する

目隠しをしようと思うと、ある程度の高さと幅が必要になるのは当然です。ただし、リラックスする為の空間で圧迫感を感じてしまうことになっては本末転倒になります。また、選ぶ目隠しによっては風通しが悪くなったり、採光が妨げられたりすることも十分考えられます。

上記のデメリットを考慮しつつ、自宅の目隠しデザインをより良いものにするためには、次にご紹介する目隠しの素材選びが重要となってきます。

2.目隠しの素材別特徴を解説

4.生垣や樹木などの植物

ナチュラルに視線をカットするなら、植物を使った緑の目隠しがおすすめです。植物を使うことで、塀やフェンスなどの硬質なものよりも周囲の景色に馴染みやすく、圧迫感も軽減することができますよ。

植物は、四季を通してずっと葉が残る「常緑樹」と冬場に葉を落とす「落葉樹」の2種類に分けることができます。しっかりと目隠しをしたいのであれば、常緑樹をメインに選ぶよ

うにしましょう。ふんわりなんとなく目隠しができればよいのであれば、常緑樹と落葉樹をバランスよく混ぜて計画しましょう。

また、これから成長するからといって最初に小さな樹木を選ぶと、植えてから目隠し効果が得られるまでに時間がかかる場合がありますので、最初から必要な高さ・葉張りの樹木を選ぶようにしましょう。

5.デザインウォール

YKK AP「リレーリア」ウォール

しっかりと強固に、かつ建築デザインとの統一感を出すには、ウォールタイプの目隠しを検討しましょう。アルミの乾式型構造フレームを採用したこちらの商品は、コンクリートブロック塀には必要となる控え壁を設置することなく、最大高さ2770mmまで対応することが可能です。表面には、あたたかみを感じる木調板張りを選ぶこともできますし、写真のように住宅と一体感を持たせた市販のタイルを張ることもできますので、様々なコーディネートを楽しめますね。

壁式は隙間なく目隠しができますので、より充実したプライベート空間を作り出すことができます。その反面、風通しや採光が取りにくくなってしまうので、設置場所の慎重な検討が必要となります。

6.ウッドフェンス

ウッドフェンスに使われる素材は、大きく分けると天然木と人工(樹脂)木の2種類があります。

天然木は、いつかは朽ちてしまったり定期的に塗料の塗り替えが必要だったりと手間がかかる印象があるかと思いますが、そのような自然の経年変化やお手入れが好きな方には、天然木をおすすめします。自然素材だからこその温かみや風合いの変化は、人工素材からは感じることのできない最大の魅力です。また、すべてが大工さんによるオーダーメイドですので、部分的に高さや色を変えたり、板を横に張ったり縦に張ったりとわが家ならではのオリジナルデザインを生み出すことも可能です。

人工(樹脂)木もリアルな質感を持った商品が多くなってきています。樹脂製ですので腐るということがなくメンテナンスフリーなのはありがたいですよね。人工木を選ぶ場合には、必ずサンプルを取り寄せて、質感や色味がイメージ通りかを確かめるようにしましょう。

7.アルミ製品

YKK AP「ルシアス」スクリーンフェンスS07型 ルーバー

目隠しと聞いてすぐにイメージするのは、アルミ製品のフェンスではないでしょうか。アルミは錆びや腐食に強いことから、屋外で使う製品の素材として一番よく使われていると言っても過言ではありません。

アルミ自体にもカラーバリエーションがありますし、木目調のラミネートを施したウッド調のカラーも豊富になっています。住まいの玄関扉や窓のサッシと色を合わせることで、家とエクステリア・ガーデンの調和をとりやすいのがメリットです。

ただ、必要な高さのアルミフェンスを必要な長さ設置しただけでは、デザイン的に味気なく感じてしまう場合もあります。ぜひ写真のように、低木や高木などの植物と組み合わせた計画をしてみてくださいね。

8.布系製品

YKK AP「アウターシェード」ひさし付け納まり

使う時だけ出せる布系製品は、気軽に使える目隠しアイテムのひとつ。本来は日除けに使う商品ですが、目隠しとして使うことも可能です。地面から建てるフェンスや壁面では遮りにくい近隣の2階からの目線をカットすることもできますよ。

開閉可能なタイプを選ぶことで気になったときだけ使用するなど、その時々に合わせたフレキシブルな使い方ができるのが魅力的です。

3.暮らしているなかで、目隠しをゆっくり検討する

エクステリア・ガーデンの設計に長年携わっていると、おうち時間の充実を望むことに比例して、『目隠し』を必要とされる方が年々増加していることを実感しています。でも、いざヒアリングをしてみると、何のためにどこに目隠しが必要なのかという要望がはっきりしている方って意外と少ないんですよね。

目隠しに対するご家族の要望がはっきりしないうちに、慌てて工事をするのではなく、新しい住まいで暮らしを始めつつ、暮らしているなかで、目隠しをゆっくり検討するというスタイルもあることも知っておいていただければと思います。

失敗しない目隠し選びで、

プライバシーを確保しておうち・お庭時間をもっと快適に。

著者プロフィール

山岡由佳 クラスデザイン代表

二級造園施工管理技士、一級エクステリアプランナー

京都府立大学 人間環境学部 環境デザイン学科を卒業後、E&Gアカデミーにてエクステリアとガーデンを専門的に学ぶ。 エクステリアとお庭の専門店にて15年、ランドスケープデザイン設計事務所にて2年の実績と経験を積み、 2020年に独立し「cras design(クラスデザイン)」を設立。 個人宅向けの外構造園設計や施工店への作図サービスを中心にSNS運用サポートやブログ執筆サービスも行っており、 様々な視点から役立つ情報をお届けしています。