機能やデザインの面から、住宅にフェンスを設置することは重要です。しかし、どのようなものを設置すればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、フェンスの種類について、素材や形状別に選ぶ際のポイントと施工事例を解説します。

フェンスの種類を「素材」で選ぶなら?

フェンスに使われている「素材」はさまざまです。まずはそれぞれどのような特徴があるのかご紹介します。

1. 軽量で丈夫なアルミ形材

アルミ形材(かたざい)はフェンスによく使われている素材で、軽量でありながら丈夫なのが特徴なので、錆びにも強く、美しさが長持ちします。シャープで美しい印象の直線ラインも魅力で、シンプルなデザインにしたい場合に適しています。横格子や縦格子、木目調などデザインも豊富です。

YKK AP 「シンプレオ フェンス」

風通しのいいフェンスと木々に囲まれた庭は、目隠ししながらも心地いい空間に。

(YKK AP エクステリア スタイル大賞2023年ガーデン部門ブロンズスタイル賞 採用商品:リウッドデッキ 200、ルシアス デッキフェンス/住友林業緑化 株式会社 神戸営業所)

使用されているフェンスは、耐久性の高いアルミ製。様々なデザインが揃っているので、どの程度目隠しをしたいか、わが家の状況に合わせて選ぶことができ、また風通しがいいのもメリットです。

2. 安価でシンプルなスチールメッシュ

スチールメッシュは耐久性があり、低価格なのが特徴。網目状であるため目隠しとしては充分ではないかもしれませんが、その分開放感があります。風通しをよくしたい時や、庭の植栽を際立てたい場合などに適しているでしょう。敷地の境界線として設置する場合も多くあります。スチールは雨などで濡れると錆びるおそれがあるため、ほとんどの場合、表面に塗膜処理がされていますが、塗膜処理は剥がれやすく、定期的なメンテナンスが必要です。また、スチールは柔らかい素材のため、台風など自然災害が多い場所には適しません。

裏庭のリフォーム事例。裏庭は広めの犬走りと芝生の組み合わせ。フェンスはYKK APの「イーネットフェンス」。塀は立てずにスチールのメッシュフェンスを取り付けて明るい裏庭に。

株式会社little bare garden http://littlebear-garden.jp/

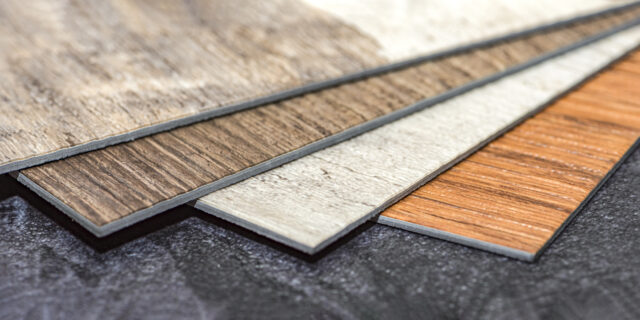

3.メンテナンスしやすい樹脂

ポリスチレンなどでできた樹脂のフェンスもあります。耐久性に優れ、メンテナンスしやすいのが特徴です。本物のような見た目にできるので、しばしば竹垣フェンスなどに活用されます。木粉と樹脂に高圧力をかけて作られた人工木も、樹脂と同じ分類に属するものとして扱われる場合があり、ナチュラルな印象になります。

門扉とフェンスまわりをリフォームした施工例。元の形を上手く活かしてイメージを一新。アプローチまわりとコーディネートがしやすい木調の「ルシアス」フェンス。

(YKK AP エクステリア スタイル大賞2022年リフォーム・リノベーション部門ゴールドスタイル賞/採用商品:「エクスティアラ」アーチ用門扉・「ルシアス」フェンス・設計施工:センスオブリゾート 株式会社 COLOR GARDEN)

4. 洋風住宅にも合うアルミ鋳物

デザイン型に溶かしたアルミを流し込んで作られるのがアルミ鋳物(いもの)です。アルミ形材と混同されがちですが、アルミ形材はアルミを押し出して作られるため、両者には形成の仕方に違いがあります。アルミ鋳物は目隠しには不向きですが、重厚感のあるデザインにしやすく、エレガントな洋風住宅に適しており、植栽ともマッチ。もちろんスタイリッシュなデザインのものもあり、モダンな住宅に合わせることもできます。また、他の素材では難しいような、繊細な曲線などのデザインなので、個性的なフェンスにしたい場合にも適します。

(YKK AP エクステリア スタイル大賞2023年分譲街並み&ビル・商業施設部門ブロンズスタイル賞 採用商品:リレーリア フロントフレーム、ルシアス ウォール、シャローネ フェンス、シャローネ ハンドレール/株式会社 裕企画ベルベデーレ事業部 設計課)

パリの街並みをイメージした外構。斜めにデザインされたアーチゲートや、家の外壁に取り付けられたブラケット照明、エレガントな鋳物フェンス、さりげない芝生や植栽スペースを組み合わせ、ぜいたくな空気感を生み出しています。アーチゲートは、パーツの組み合わせで自由な設計ができる外構システム「リレーリア フロントフレーム」

フェンスの種類を「形状」「デザイン」で選ぶなら?

フェンスの形状やデザインの種類もたくさんあります。主なフェンスを紹介していきます。

1. 縦格子

木材などを一定の間隔で縦に並べたものが縦格子(たてこうし)です。間隔を調整すれば、目隠しの度合いや雰囲気を変えられます。縦の直線効果で全体的にスッキリとしたスタイリッシュな印象となり、特にモダンな住宅に適しています。正面から見た際の目隠し効果は薄く、場合によっては家の中まで見えてしまうのはデメリットですが、車や歩行者など動いているものによる斜めからの視線には目隠し効果を発揮します。また、足を掛けにくい構造のため、不審者の侵入防止など防犯対策にもなります。

YKK AP「ルシアス スクリーンフェンス」

こちらは、木目の縦格子縦格子を使ってナチュラルモダンな玄関まわりを演出した施工例です。無機質なグレイの外壁に、キャラメルチーク色の木質感ある縦格子縦格子という異素材の組み合わせによって生み出されたデザインには、圧倒的な存在感があります。

無駄な装飾をそぎ落とし、床面のコンクリート部分までシンプルに徹したナチュラルモダンな玄関まわりです。(YKK AP エクステリア スタイル大賞2020年ファサード部門ブロンズスタイル賞/採用商品:ルシアススクリーン/設計施工:株式会社 インスパイア)

2. 横格子

木材などを一定の間隔で横に並べたものが横格子(よここうし)です。横に伸びたラインが強調され、設置した庭などが広々とした印象になります。基本的に縦格子よりも目隠し効果が高く、隣家の窓などの、特定個所からの直線的な視線も遮ることが可能です。並べる間隔や板の幅を調整すれば、どのような住宅にもマッチするフェンスに仕上げられますし、可愛らしいデザインにもしやすく、特に洋風住宅には最適です。ただし、縦格子よりも足を掛けやすい構造で、防犯対策にはあまり向いていません。

YKK AP「ルシアス スクリーンフェンス」

道路に面した細長い敷地も、高さのある目隠しフェンスとリウッドデッキを設置することで安らぎの庭に。高さがある横格子のフェンスも白色を選べば軽やかな雰囲気になります。

(YKK AP エクステリア スタイル大賞2023年リフォーム・リノベーション部門ベストスタイル賞 採用商品:リウッドデッキ 200/株式会社 森造園)https://www.morizouen.co.jp/

視線が気になる部分は高さのある横格子のフェンスでしっかり目隠し。視線が気にならないデッキ部分は細身のフェンスで見晴らしが良くなります。

(YKK AP エクステリア スタイル大賞2023年ガーデン部門シルバースタイル賞 採用商品:リウッドデッキ200/株式会社 ワイドアルミ)https://widealumi.com/

3. メッシュ

アルミやスチールを網目状に組んで作られるのがメッシュです。コストパフォーマンスに優れており、公園や道路などでもよく見かけるタイプです。特にスチールタイプは強度があり、簡単にへこんだり破損したりしません。ただし透かしがあるため目隠し効果はなく、境界線や仕切りとして活用する場合が多いでしょう。加工がしやすい特徴もあり、デザインやカラーバリエーションも豊富に取りそろえられています。

4. ラティス

斜めの格子状に作られたフェンスがラティスです。木製タイプが多く、ガーデニングにもマッチします。つる植物を絡ませたり、バスケットを吊るしたりするのもいいでしょう。目隠しや防犯効果は期待できませんが、風通しや採光面でメリットがあります。デメリットは、木製のラティスは腐食しやすいこと。木製のナチュラルテイストを維持したままデメリットをカバーするために、アルミに木目調の加工を施したラティスも存在します。

YKK AP「シンプレオ フェンス」

5.ルーバー

斜めに角度をつけた板を、一定の間隔で横に並べたものがルーバーです。板と板の間に空間を残しつつも、外からの見た目は板同士が重なり合うようになっており、視線を遮ることができます。後述のスクリーンのように、正面からの視界を完全に遮ることもできるので、目隠し効果が高い上に、板同士の隙間から空気を通すため風通しも申し分ありません。同じく目隠し効果の高いスクリーンに比べると、風が通り抜けるため強風の影響を受けにくく、台風が多い地域や、強風が吹く地域などの設置に適しています。空気が抜ける仕様のため、防音や遮音性はスクリーンに劣ります。

洋風住宅だけでなく和風住宅にマッチするデザインもあります。

6. スクリーン

フェンスの中でも特にプライバシー保護に適しているのがスクリーンです。高さがあるものも多く、目隠し効果だけでなく侵入者対策にも、うってつけで、道路側への設置に向いています。デザインの自由度が高く、豊富なラインナップが用意されているのも魅力です。ただし格子の間に隙間がないため、あまり風通しや採光は期待できません。なるべく風通しをよくするためには、目隠し効果を考慮しながら格子間の隙間を調整する必要があります。採光に関しては、パネルフェンスを取り入れることで改善可能です。また、圧迫感が生じやすいのもデメリットとなります。例えば、白などの明るい色を選んで、視覚効果で空間を広く見せるのもいいでしょう。

YKK AP「ルシアス/シンプレオ スクリーンフェンス」

下の写真は、都会にありながら、まるで森の中にいるような、自然を感じさせるエクステリアの施工事例です。フェンスは「ルシアス」シリーズでトータルにコーディネート。通る人や近隣からの視線をほどよく目隠しながらも、抜け感のあるデザインなので、あちこちに植えられたた緑を楽しみながら歩けます。

YKK AP エクステリア スタイル大賞2024年戸建分譲街並み部門ブロンズスタイル賞 採用商品:リレーリア フロントフレーム、ルシアス 宅配ポスト、ルシアス スクリーンフェンス、ルシアス フェンスLite、リウッドデッキ 200/中央グリーン開発 株式会社 http://www.polus-green.com/

下の写真は「ルシアス スクリーンフェンス」と植栽、デッキを設置するリフォームを実施。フェンスを背景として植栽をレイアウトすることで借景を活かした美しい風景を作り出しました。

YKK AP エクステリア スタイル大賞2024年エクステリアリフォーム部門ベストスタイル賞 採用商品:ルシアス スクリーンフェンス/ ANFORMAL 株式会社

7. 角柱

柱を並べてフェンスのようにしたものを角柱と呼びます。素材はアルミや天然木、擬木などがあり、住宅の雰囲気に合わせた選択が可能です。庭と庭に面した通りを緩やかに分けるために、少し広めに隙間をとって設置する場合が多く、目隠し効果はそれほど高くはありません。しかし、一つ一つ角柱を設置するため、角柱同士の隙間は調整しやすく、幅を広くとればたくさんの光が入り、敷地内が明るくなるというメリットがあります。植物をうまく配置することで、ガーデニングの一部となり華やかさを演出することもできます。目隠し効果を高めたいときは、角柱同士の隙間を調整したり、植物をうまく組み合わせたりして調整します。

フェンスを選ぶ際のポイント

フェンスを選ぶ際は、まず設置目的を明確にしましょう。設置目的にはプライバシー保護や防犯、外観をおしゃれにするなどがあります。

目的を明確にすることで、素材や形状が選びやすくなります。ここまでに紹介した素材や形状の特徴を考慮しながら、目的に合ったフェンスを選びましょう。

形状や素材を選択したら、実際の設置場所を確認して、選択に誤りがないかを確認します。目的には合っていても、実際の設置場所を確認したところ、素材や形状が合わなかったということもあります。

「目隠し効果を維持したまま、風通しを良くしたい」という目的でスクリーンからルーバーに変更したが、その結果通りの騒音が気になるようになった、ということもありえます。必ず実際に設置する場所の状況や雰囲気を確認して決めるようにしましょう。

何を設置するかが決まった後には、フェンスの高さを考えることも重要です。フェンスの高さは目線の高さを基準として考えます。プライバシー保護を目的として人通りの多い道路側に設置する場合は、2メートルほど必要とされています。ただし、高すぎると死角ができやすく、防犯面でデメリットとなるため注意が必要です。さらに圧迫感にもつながり、日当たりや風通しが不十分になるおそれもあります。目隠しを気にしないなら、高さは1~1.5メートルほどで十分でしょう。開放感を演出したい場合などには、1メートルほどの高さにしても問題ありません。

フェンスの素材や形状には、さまざまな選択肢があります。フェンスを設置する際は、設置目的や設置場所、高さなどを考慮しながら、最も適した素材や形状を選びましょう。